5个你以为健康的“养生”常识,其实是假的!坑了无数人

04月18日 02:08

04月18日 02:08 143 浏览

143 浏览

从小到大,我们一定听过不少“科学常识”↓

然而就是这些流传甚广的生活法则,其实都是“伪科学”,甚至可能损害健康!

许多人坚信“5秒规则”,认为食物落地后如果迅速捡起,细菌就来不及追上你。但科学实验狠狠打了脸!

一项发表在《应用和环境微生物学》的研究,检测了四种质地的地面下细菌迁移到食物(西瓜、面包、涂了黄油的面包和软糖)的转移率,结果发现,含水量高的食物最容易沾上细菌。

例如西瓜这种含水量高的食物掉在木材和不锈钢的地面,即便小于1秒,细菌迁移率就可以高达86%和91%。并且随时间延长,细菌污染的速度会更快。

所以“5秒定律”压根不靠谱,食物碰到地面的瞬间就已经脏了,掉落的食物直接丢弃更安全。

不少爱牙人士为了牙齿清洁,有饭后立刻刷牙的习惯,殊不知这反而很伤牙齿。

进食后,食物在口腔分解时会产生酸性物质,此时牙齿比较敏感,牙釉质也处于暂时软化的状态,若立刻刷牙会加速牙齿磨损。

建议饭后先用清水或含氟漱口水清洁,过了30分钟再刷牙,等唾液自然中和酸性环境。

特别注意:饮用碳酸饮料、柠檬汁后,刷牙时间需延长至1小时。

关于睡不够的危害,想必大家已经听到耳朵起茧了。但很多人不知道的是,睡太多也易“折寿”。

期刊《Neurology》上的一项研究发现,和睡不够(<5小时)一样,睡太久(>9小时)会显著提高中风风险。

更具体而言,睡眠不足5小时,患急性中风的风险提高215%,而超过9小时,患急性中风的风险高167%。

同样的,长时间午睡(大于1小时),例如中午一觉睡到天黑,急性中风的风险也会升高146%。

对于成年人来说,每天夜间睡眠最好保持在7-9小时,午睡时长不超过30分钟。

另外要养成在固定时间起床和睡觉的习惯,形成稳定的生物钟,这样才有利于提高睡眠质量。

手机“护眼模式”的原理是通过防蓝光来护眼,不过作用实在有限。

根据波长,蓝光可以分为较短波长蓝光(400至440纳米)和较长波长蓝光(440至500纳米),前者通常被认为是有害蓝光,长时间注视可能会导致视网膜损伤、视觉疲劳等。

而手机开了护眼模式也仅仅能降低30%的部分蓝光,防护效果一般。另一方面削弱蓝光会使红绿光占比增加,手机屏幕变黄反而加剧视觉疲劳。

比起开护眼模式,我们真正要注意的是科学用眼,具体包括↓

不要长时间盯着手机屏幕,遵循“20-20-20法则”(每20分钟看20英尺(约6米)外物体20秒)比调色温更有效。此外不要近距离看手机,眼睛离屏幕至少30厘米以上。

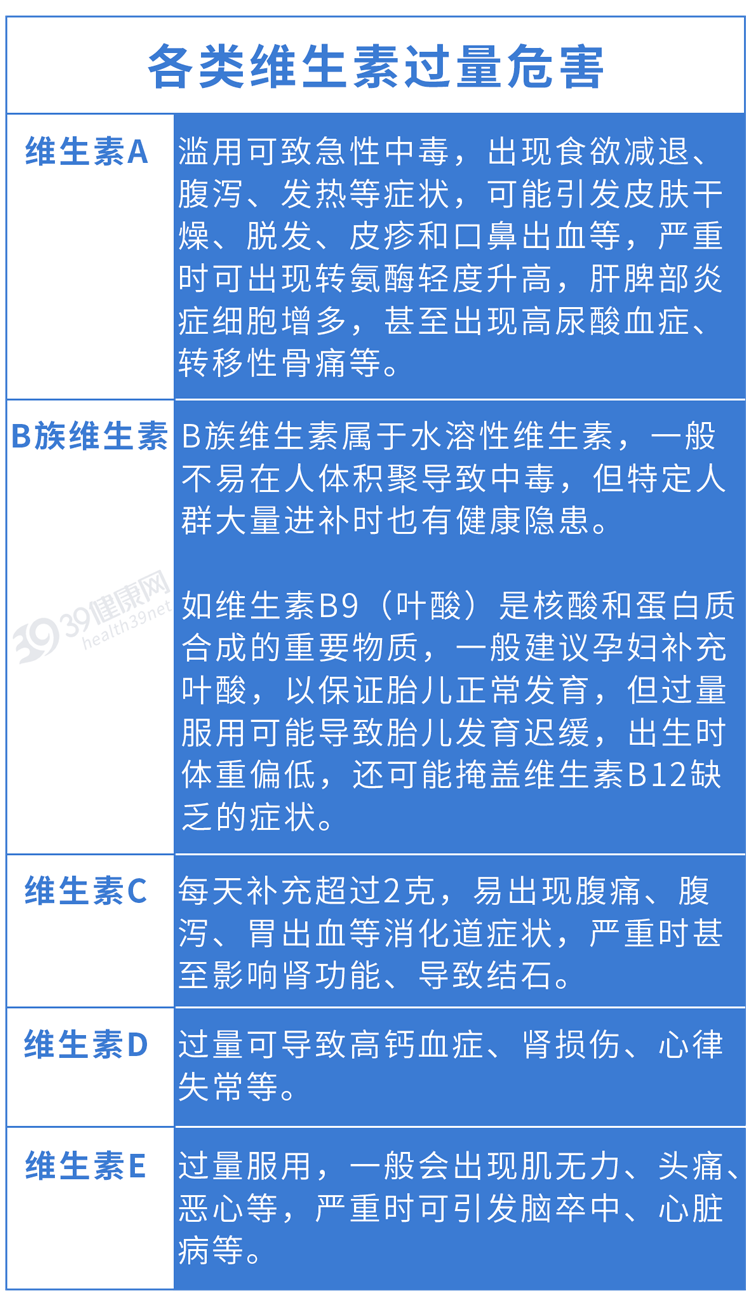

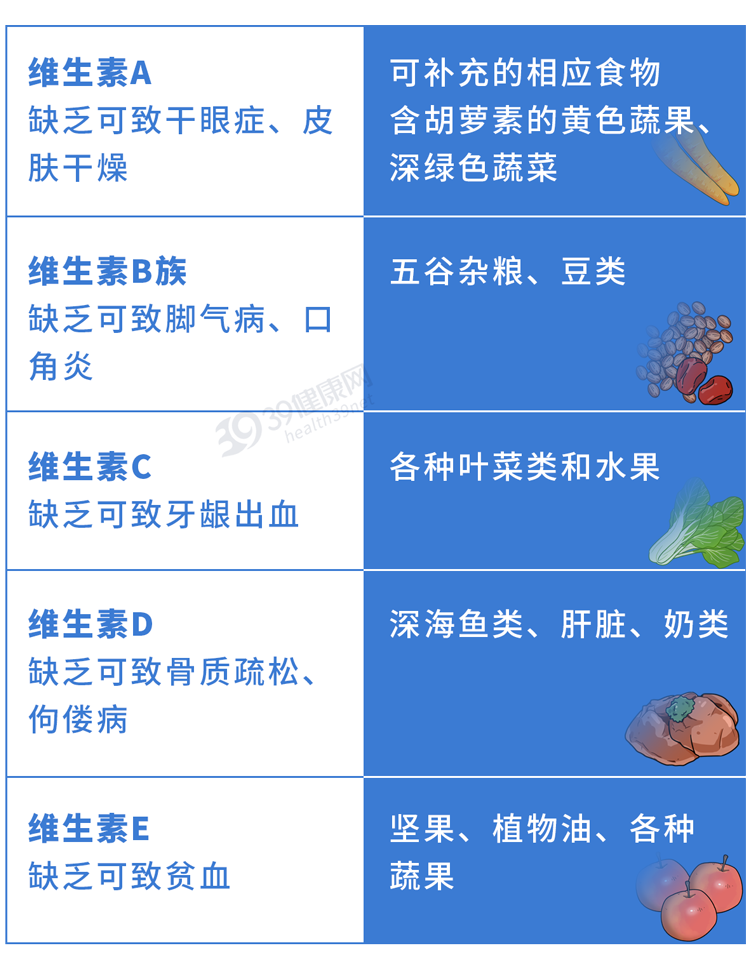

蔬菜和蔬果是我们摄取维生素的主要途径,然而因为工作繁忙等原因,很多人都吃不够蔬果,只能通过维生素补剂来弥补。

可实际上,蔬菜中的膳食纤维、多酚类物质和无机盐的协同保护作用,是成分单一的补剂无法复制。而且补剂不小心吃超量,还会影响健康。

最新膳食指南指出,每人每日应摄入不少于300克蔬菜和200-350克新鲜水果。如果缺乏相应的维生素,优先从新鲜食物中获取。

你曾被哪个“常识”误导过?欢迎来评论区分享你的故事,让更多人避免踩坑!

参考资料:

免责声明

1.部分内容来源于互联网。著作权归原作者所有。如您发现内容存在版权问题,请联系大雁养老热线400-060-2099,我们将及时处理。

2.用户从本平台转载文章至其他平台引发的一切纠纷均与本平台无关。